嘉兹灵蛇,上腾云霄。蛇乃神兽的观念可追溯至先秦时期,比如十二生肖的文化意识出现在先秦时期,其中蛇的位置属于巳。睡虎地秦简《日书》甲种以巳配蟲,孔家坡汉简《日书》以巳配虫,所谓蟲、虫应即蛇,后来人们正是以巳配蛇。

汉代是神兽文化空前发展的时期,这时的蛇又有哪些艺术表现?有什么样的象征含义,承载了人们哪些愿景与诉求呢?

中原神蛇图像的分类

汉代神蛇图像在中原地区有突出表现,按照蛇图像的组合方式、造型特点,我们可将它们分为三种。

(一)神人与蛇的组合图像

汉画像上有一种神人手执蛇的图像,相关的组合形式还包括神人“珥蛇”“践蛇”“戴蛇”等。这些神人与蛇的组合在《山海经》中多有记载,如《中山经》云:“神于儿居之。 其状人身而身操两蛇,常游于江渊,出入有光。”“洞庭之山……是多怪神,状如人而载蛇,左右手操蛇”。《海外东经》曰:“奢比之尸在其北,兽身、人面、大耳,珥两青蛇。”《大荒东经》云:“东海之渚中,有神,人面鸟身,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禺䝞。”

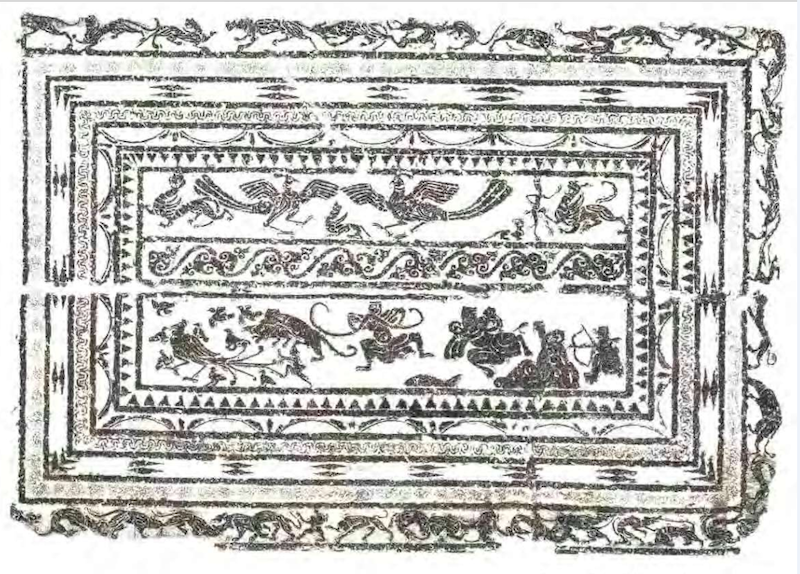

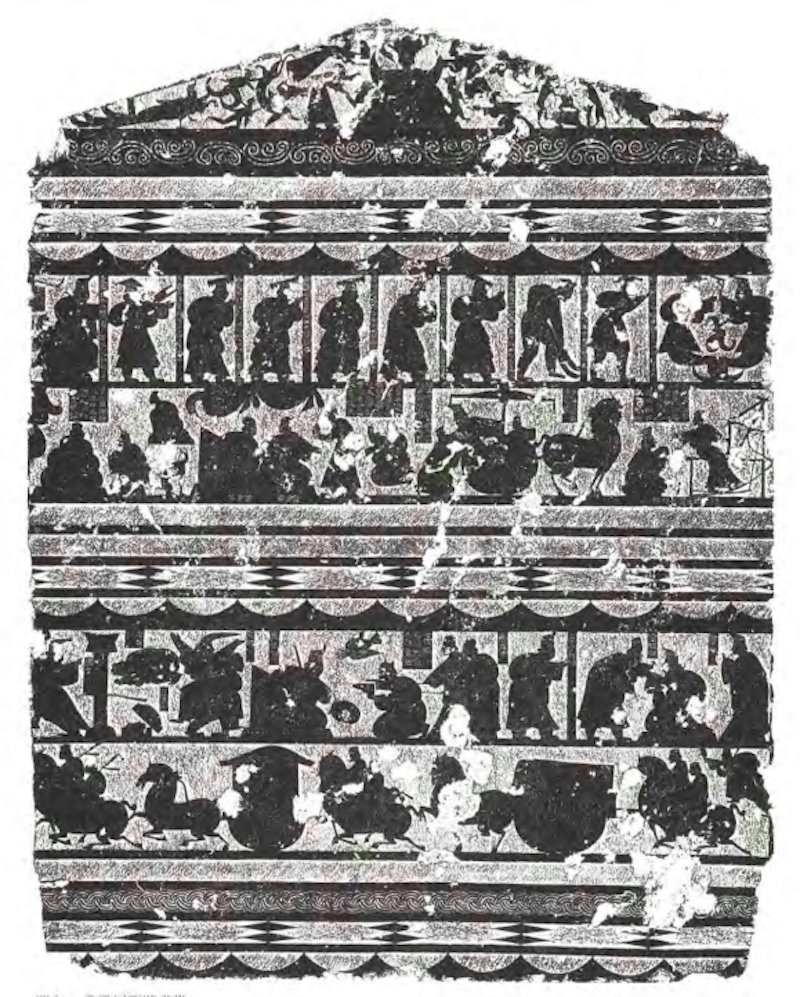

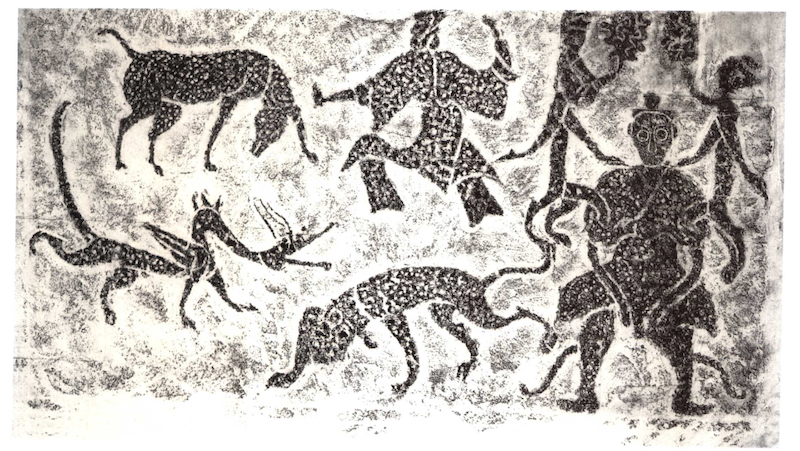

相关图像如山东安丘汉墓后室东间北面画像石。北壁纵170厘米、横208厘米,由上下两石组成,壁面上右下三边饰有双层纹饰带,外层为奇禽瑞兽纹,内层为复合几何花纹带。上石主体画面为奇禽异兽与羽人图;下石画面分作左右两部分,左方为神鸟与虎衔兽,右方为神人操蛇、虎首怪抱持人逃跑、射手等图像(图1-1)。其中的神人操蛇图像为一名力士状的神人蹲踞着,双臂伸开各持一蛇在挥舞,两条蛇头部皆抬卷作半个圆弧状(图1-2)。

图1-1 山东安丘汉墓后室东间北面画像石拓片

图1-2 画像石拓片局部

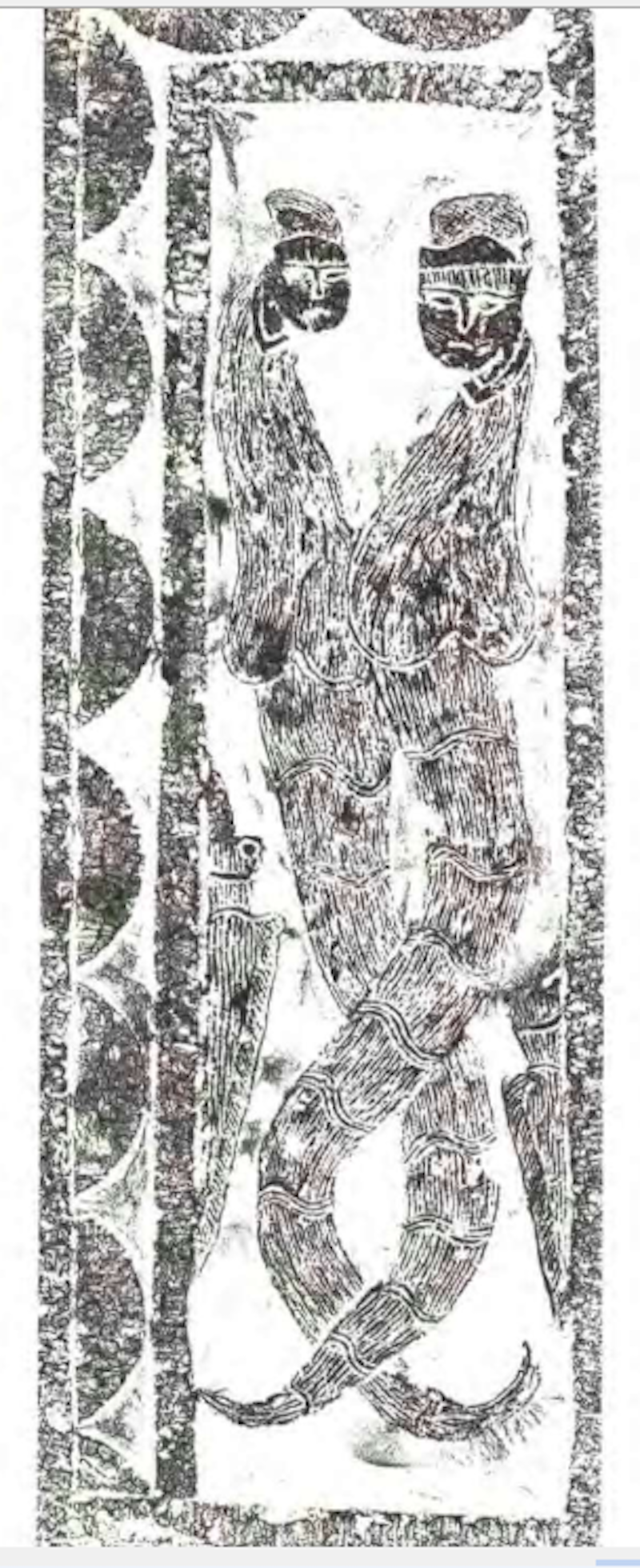

又如山东临沂吴白庄汉墓前室北壁西二立柱南面的画像,石面左右各有一条边框,主体画面从上往下依次为:一神人正面蹲立,肩头搭一条长蛇,并用双手操持着,蛇首与蛇尾翘起;神人腿下有一物似壁虎;一戴笠羽人执臿而立;一长喙、鸟首、兽身的有翼神兽;最下方是两名着袍戴冠的人,其中一人持便面(图2)。

图2 山东临沂吴白庄汉墓前室北壁西二立柱南面画像石拓片

又如山东费县垛庄镇潘家疃发现的一块画像石,石面四方带边框,左右上三方还带两条三角形与半圆形纹饰带,主体画面从左往右依次为:跪坐着的操蛇者,两名武士,麒麟及其背上的飞鸟,两人持武器抓住一人以及大象图(图3)。

图3 山东费县垛庄镇潘家疃画像石拓片

类似的神人操蛇画像石还见于安徽淮北、山西离石等地。

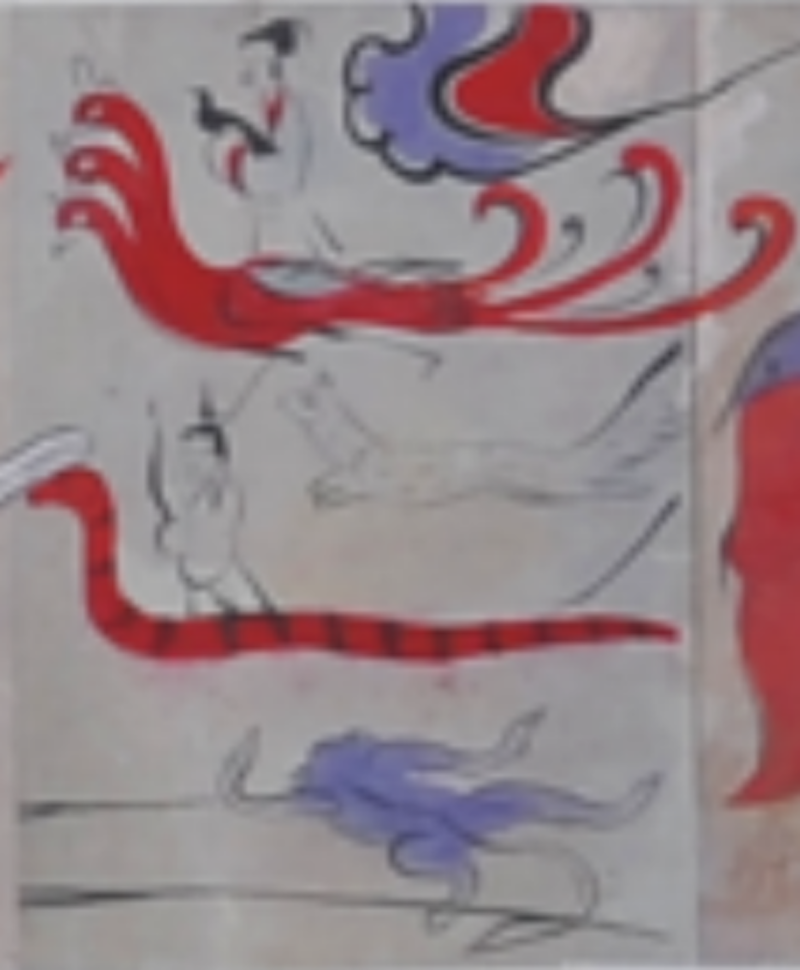

另外河南洛阳卜千秋西汉墓主室前、后墙壁之间的墓顶平脊内侧,绘有一长幅升仙图壁画。据王绣先生的摹本并经霍宏伟先生考证后,我们可知此长卷从左往右的图像依次为:月神、月亮、羽人、五灵(即青龙、白虎、朱雀、麒麟及玄武的前身鱼妇)、西王母、玉兔、墓主人卜氏夫妇、日神和太阳。画中的卜氏夫妇一上一下,各乘一只三首凤与一条飞蛇,由最前边的羽人和五灵引领着,正穿越生死的界限,前往仙境(图4)。

图4 洛阳卜千秋西汉墓升仙图壁画摹本局部

这些人物或操蛇或乘蛇,其图像应该具有某种特殊的含义。

(二)半人半蛇的组合图像

汉代有一种神蛇图像是把蛇尾与人身相组合,形成上半身为人形下半身为蛇形的半人半蛇图像。这种神人往往是汉代的伏羲与女娲图像。

汉王延寿《鲁灵光殿赋》曰:“伏羲鳞身,女娲蛇躯”,当时人认为人类始祖伏羲与女娲的驱体是蛇的形象。汉画像中与文献相对应的伏羲女娲图像常见,在画像石分布的五大区皆有发现(所谓汉画像石分布的五大区是借鉴信立祥先生的归纳,参见信立祥:《汉代画像石综合研究》,文物出版社,2000年,第13—15页)。

画像石上的伏羲女娲图像又可分为三类,第一类是他们直接相组合,比如山东济宁嘉祥武梁祠西壁画像石上即刻这对神人图像。西壁画像石的图像从上往下分为五层,第一层为西王母及其仙境图,第二层为古代帝王图,第三及四层为孝子图,第五层为车马出行图;其中第一层与第二层之间、第三层与第四层之间以及第五层之下,都各饰几条几何纹饰,加以分隔(图5)。在西壁第二层图像的最右端刻伏羲女娲,他们左右面向相对而立,各自手持着规与矩,为人身蛇尾、蛇尾相交,一旁榜题作“伏戏仓精,初造王业,画卦结绳,以理海内”。

图5 山东济宁嘉祥武梁祠西壁画像石拓片

山东临沂独树头镇西张官庄出土一块画像石,石面四周带边框,上、左方还刻半圆形花纹,主体画面也为伏羲女娲直接相组合。他们头戴冠,着交领襦衣,下半身的蛇尾相交在一起,尾巴上还带有鳞(图6)。

图6 山东临沂独树头镇西张官庄画像石拓片

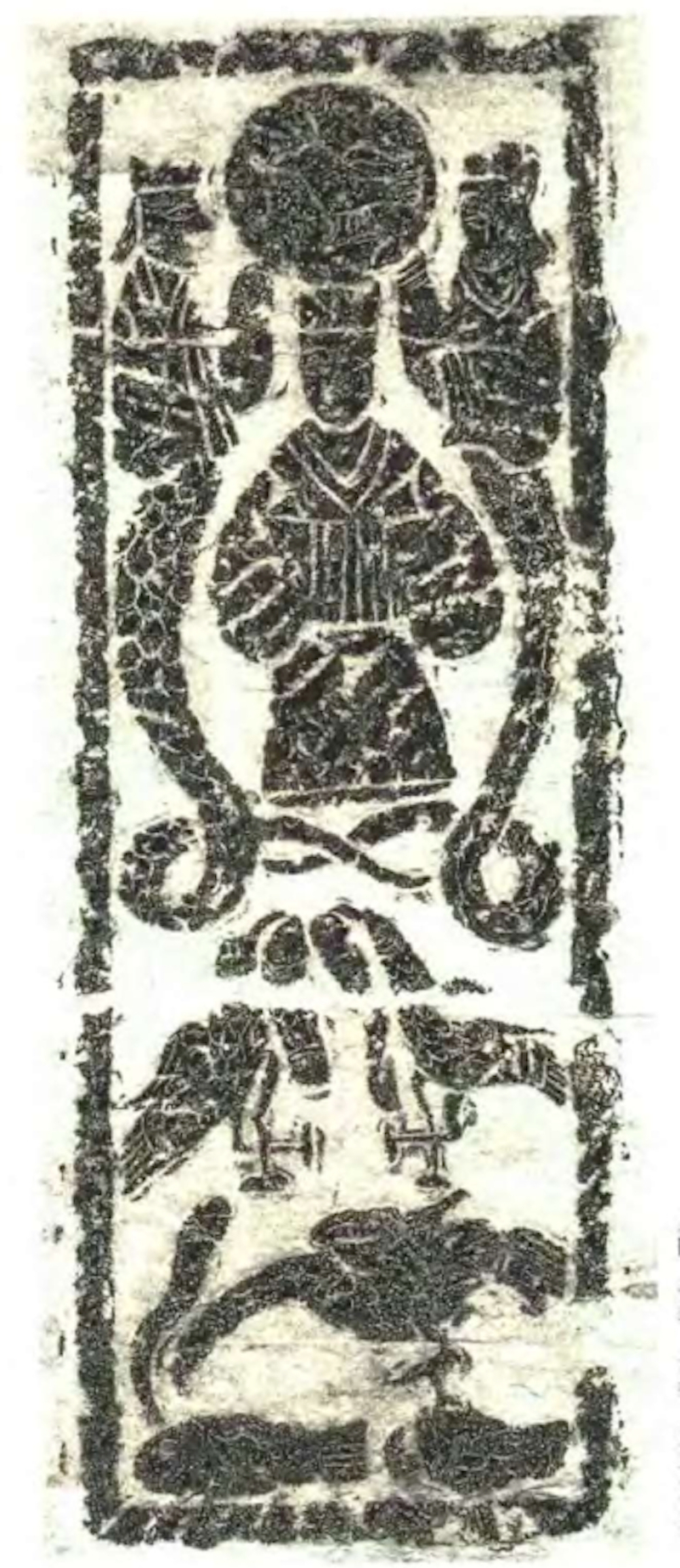

第二类伏羲女娲图像是与西王母或东王公相组合。如山东济宁微山县两城镇出土一块画像石,石面浅浮雕,画面中央刻一西王母,她梳高髻,头顶栖息着一只飞鸟;着交领长袍,拱手端坐,背后两面各飘浮着一朵祥云。在西王母的左右两侧,分别立有伏羲与女娲。伏羲戴高冠,女娲梳高髻,他们着交领襦衣,各持一便面,人身蛇尾,带鳞片的长尾交缠在一起成为一个结构对称的纽结形式,各自的尾尖还幻化出一只回首飞鸟,西王母就端坐在他们如此雍容的长尾结上方,构图可谓是设计巧妙、形式优美(图7)。

图7 山东济宁微山县两城镇画像石拓片

伏羲女娲与东王公相组合的图像也常见,如山东邹城市郭里乡黄路屯村出土一块画像石。石面浅浮雕,从上往下依次刻伏羲女娲与东王公、对鸟衔鱼及一鸟啄鱼图像(图8)。上方的伏羲女娲分立在东王公左右,同捧日轮,伏羲戴冠,女娲梳髻,两位神人皆着交领襦衣、人身蛇尾,蛇尾尖相交。

图8 山东邹城市郭里乡黄路屯村画像石拓片

第三类伏羲女娲图像是与一名力士状神人相组合,神人在中间,而伏羲女娲则被他一左一右地拥在怀中。有研究认为这类图像中位于伏羲女娲中间的神人,乃高禖神的形像。这类画像石在山东与南阳都有发现。

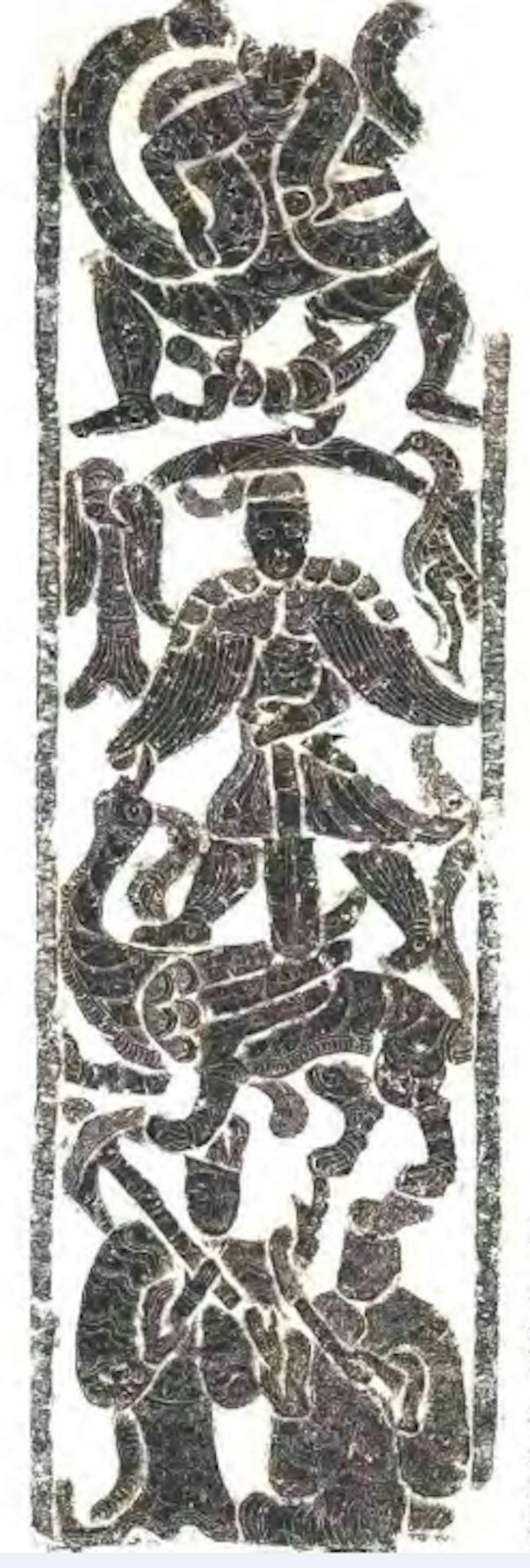

如山东临沂沂南汉墓墓门东立柱,石面浅浮雕,其画像从上往下依次为伏羲女娲与神人相组合的图像,西王母的仙境图(图9)。上方的神人头戴尖顶帽,身形壮硕,伸出双臂一左一右地揽着女娲与伏羲;女娲伏羲各自持着规与矩,人身蛇尾。

图9 山东临沂沂南汉墓墓门东立柱画像拓片

类似的图像还见于一块早年出土于山东滕州市龙阳店镇附近的伏羲女娲画像石(图10),一块出土于河南南阳唐河针织厂的校猎、高禖神画像石(图11)等上。

图10 山东滕州市龙阳店镇画像石拓片

图11 河南南阳唐河针织厂画像石拓片

(三)玄武图像

汉代蛇图像还常与龟相组合,意象奇特,此即四神之一的神兽玄武形像。四神是指青龙、白虎、朱雀和玄武等四名守护东、西、南、北四方的神兽。

玄武图像在汉代艺术品上常见。如中国国家博物馆藏一组西汉末期的四神圆形瓦当,它们可能为宗庙礼制建筑的专用瓦,当面正中心皆有一个圆突,瓦当上的四神形象均为侧面形象。其中玄武瓦当直径18.1、厚1.9—2.0厘米,边轮宽1.2厘米,左上方边轮有残损。当面饰一只乌龟,龟首伸出微微扬起,龟背高隆,龟壳上布满甲纹,四足立地;在龟身上缠有一条大蛇,蛇体蜿蜒,蛇头稍微向下垂、正好与上视的龟首对望,蛇身上长满鳞甲(图12)。

图12 中国国家博物馆藏西汉玄武瓦当

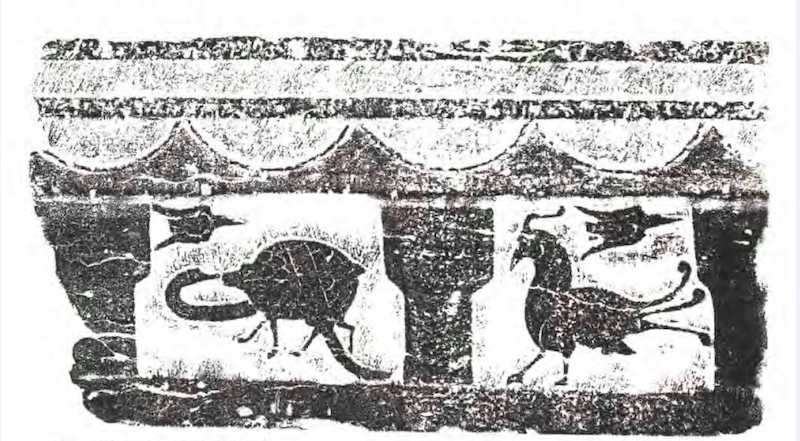

玄武图像在画像石、画像砖上也很常见,比如山东嘉祥武氏西阕子阕栌斗南面即刻玄武图像。此石画面上方边框刻条形纹和半圆形纹饰带,主体画面的横向左中右三方各刻一带栌斗的立柱,在三根立柱两两隔开的空间里,左方刻一只玄武与一只飞鸟,右方刻一只朱雀与一只飞鸟(图13)。其中玄武由一只正在爬行的乌龟和缠绕在它身上的蛇组成,蛇首回首与乌龟对视、蛇身绕在乌龟的壳上、蛇尾曳地,造型奇特。

图13 山东嘉祥武氏西阕子阕栌斗南面画像拓片

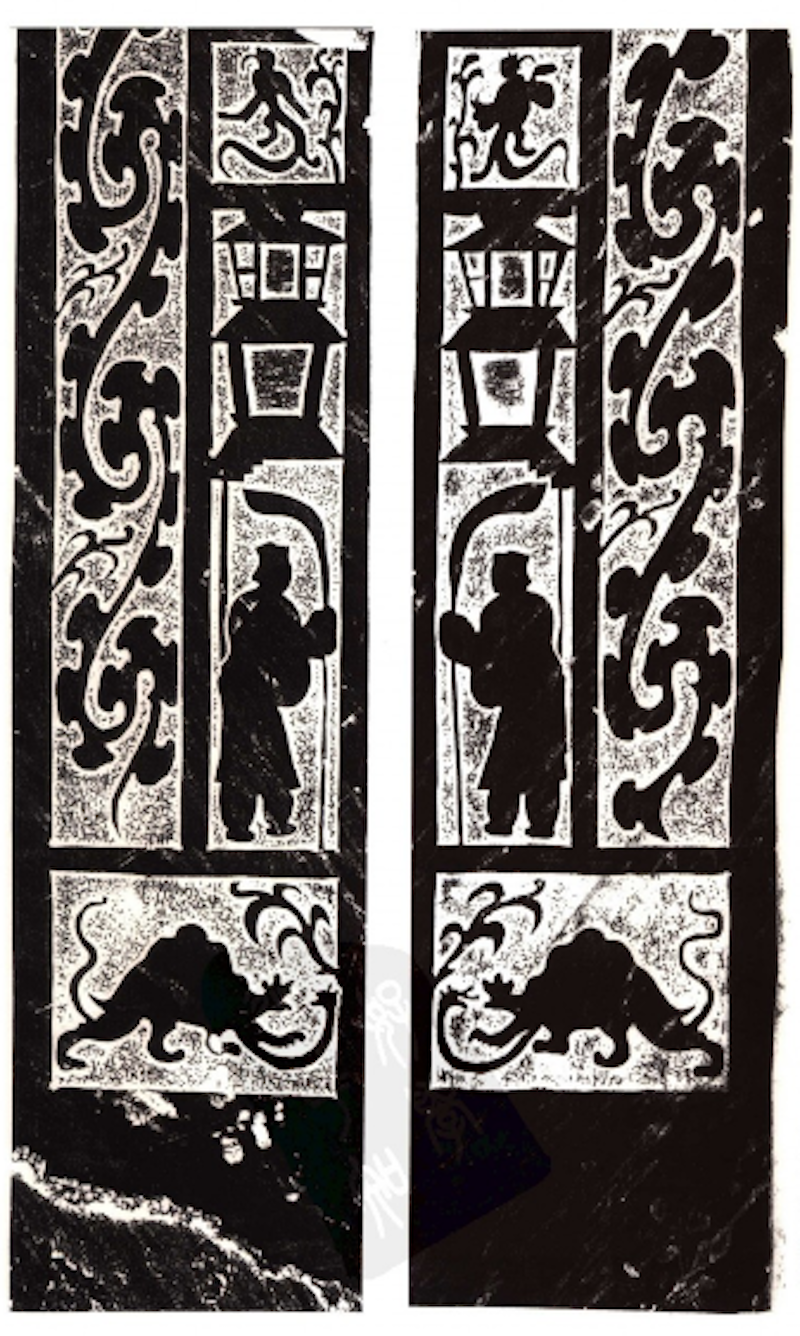

一组陕北米脂官庄墓墓门的左右立柱石,石面图像分为上下两栏,上栏画像又分为左右两格。在左右立柱石的上栏外格皆刻云气纹,上栏内格画像从上往下依次为人身蛇尾的伏羲或女娲、楼阁与拥慧门吏;下栏皆刻一玄武,背景饰瑞草(图14)。

图14 陕北米脂官庄墓墓门左右立柱石拓片

西南地区的灵蛇图像

汉代西南地区多山林,气候湿热,受自然环境影响,当地的器物、建筑上也常装饰灵蛇图像。

云南昆明晋宁区石寨山6号墓出土一枚西汉“滇王之印”金印,印为正方形,高1.8、印面边长2.3厘米。印钮与印身为分铸后焊接而成,印钮为蛇形,金蛇的头部昂扬,眼部凸出;身形扭卷为两个圆圈,作盘旋卷曲之态(图15)。印面凿刻“滇王之印”4字篆书,篆书的字体工整方正,用笔方圆兼备,线条饱满而有力,字形典雅而端庄,体现出皇家之范(图16)。

图15 中国国家博物馆藏“滇王之印”金印 (中国国家博物馆供图)

图16 中国国家博物馆藏“滇王之印”金印的篆文 (中国国家博物馆供图)

据目前发现而言,汉代西南地区的蛇图像资料集中在今云南昆明和玉溪,这两地曾是古滇国领地。古滇国在汉武帝时期被归为益州郡,郡治滇池县。《史记·西南夷列传》载:“元封二年,天子发巴蜀兵击灭劳浸、靡莫,以兵临滇。滇王始首善,以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。”这枚金印证实了这一历史事实。

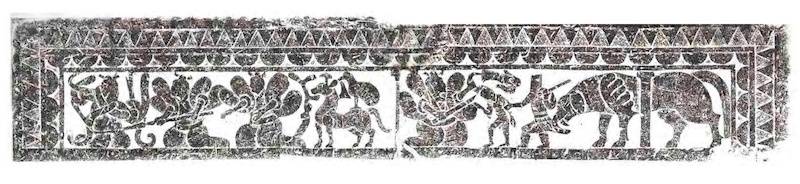

云南昆明羊甫头113号墓出土一件铜箭箙,长49.6、宽12.8、厚4厘米,正面除了顶部一组曲线纹,中间阴刻两段蛇纹带将画面分作上下三格,最上面一格刻一对开屏的孔雀图像,它们中间点缀蚊虫;中间一格为虎牛相搏图;下格为人驯牛图(图17)。

图17 昆明羊甫头113号墓出土铜箭箙线图

川渝地区的汉代石阙也饰有蛇图像。郑岩先生曾做过统计:重庆忠县乌杨阕左主阙顶角檐雕饰缠蛇、右主阙前右角椽上雕饰蛇纹,重庆渠县沈氏阙右阙左前角角椽雕饰蛇纹,四川雅安高颐阙右阙主阙檐下近左前角椽雕饰蛇纹。(郑岩:《腾蛇绕榱——川渝汉代石阙的几个细节》,《美术大观》2023年第11期)

西南地区的灵蛇图像相较于中原地区的神蛇图像,少了几分神奇的色彩,而更加富有灵动的生活气息。

汉代神蛇图像的象征含义

(一)从巫术神权到世俗皇权

蛇在汉代继续被视作神兽,是因为它的寓意深刻而丰富,其含义之一是象征权力。先秦时期,它象征着神秘的巫术神权;入汉以后,随着时代风气的变化,它逐渐成为世俗皇权的象征。

前述神人操蛇图像在春秋、战国时期就已流行,吴荣曾先生曾考证过操蛇之神的艺术形象及有关神话的变异,认为操蛇神怪的原始形态应是鸟衔蛇、鸟践蛇。朱存明先生认同这一观点,并认为鸟衔蛇与鸟践蛇图像能够起到对蛇的防御作用。练春海先生在这些观点的基础上,进一步认为操蛇神人图像表示人们不再满足于单纯的对蛇防御,汉代的这一图像与先秦的鸟蛇相斗图像之间存在着演变与传承关系,特别是体现出神人对于蛇的掌控力,希望能够掌控和利用蛇的力量。(练春海、武灵:《汉代操蛇神人图像研究》,《民俗研究》2024年第2期)

综合以上学术观点可知,蛇在先秦时期虽然是被防御的对象,可它所具有的神秘力量却为人们所重视甚至畏惧。设置神人与之相配并对它进行操持,可能是转而希望借助它所拥有的力量为人所用,这一思维即巫术观念的体现。

入汉以后,蛇图像逐渐成为高级身份的象征,这一观念受到当时社会风气的影响。汉代是商周秦代以来,第一个以平民开国称帝的王朝,上自皇帝下自文武百官大部分都出身于社会中下层,对个人能力的信奉推崇达到空前的高潮。自陈胜、吴广喊出“王侯将相宁有种乎”起,到刘邦“吾以布衣提三尺剑取天下”,追慕景仰英雄主义成为一种社会风潮。

而蛇作为政治权力的象征,受到有能力者的推崇,《史记》中多有相关记载。如《史记·郑世家》载:

十四年,故郑亡厉公突在栎者使人诱劫郑大夫甫假,要以求入。假曰:“舍我,我为君杀郑子而入君。”厉公与盟,乃舍之。六月甲子,假杀郑子及其二子而迎厉公突,突自栎复入即位。初,内蛇与外蛇斗于郑南门中,内蛇死。居六年,厉公果复入。

在这个故事里面,蛇是流亡在外的郑厉公与当时在位的郑子的象征,郑国都城南门内外有两条蛇相斗,被认为是二君相争的预兆。

《史记·秦本纪》载:“(宣公)四年,作密畤。”张守节《史记正义》注:“《括地志》云:‘汉有五畤,在岐州雍县南,则鄜畤﹑吴阳上畤﹑下畤﹑密畤﹑北畤。秦文公梦黄蛇自天而下,属地,其口止于鄜衍,作畤,郊祭白帝,曰鄜畤。秦宣公作密畤于渭南,祭青帝。秦灵公作吴阳上畤,祭黄帝;作下畤,祠炎帝。汉高帝曰“天有五帝,今四,何也?待我而具五”。遂立黑帝,曰北畤是也。’”

秦国君王曾经修建了四座祭祀神灵的畤,其中鄜畤的修筑是因为秦文公梦见黄蛇自天而下,在此黄蛇乃白帝的化身。

再比如著名的刘邦斩蛇开国传说:

高祖被酒,夜径泽中,令一人行前。行前者还报曰:“前有大蛇当径,愿还。”高祖醉,曰:“壮士行,何畏!”乃前,把剑击斩蛇。蛇遂分为两,径开。行数里,醉,因卧。后人来至蛇所,有一老妪夜哭。人问何哭,妪曰:“人杀吾子,故哭之。”人曰:“妪子何为见杀?”妪曰:“吾子,白帝子也,化为蛇,当道,今为赤帝子斩之,故哭。”人乃以妪为不诚,欲告之,妪因忽不见。

这些帝王的传说故事说明在秦汉之交的社会意识中,君权不再是神秘、专属于贵族阶层的,而是有能者可能争取到的,并能够被蛇这一生物所象征。

前述汉代封赐滇王的蛇钮金印也表明在中原人的观念中,蛇乃王权的象征,才会被汉王朝赐给西南蛮夷君长。

以上,蛇在先秦象征超验的巫术神权,在汉代则逐渐象征世俗的皇权。

(二)象征生育的神灵

蛇本身的生殖繁衍能力较高,这为追求子孙昌盛的汉代人所重视。《诗经·小雅·斯干》曰:“维熊维罴,维虺维蛇。”用熊、蛇来作为生男或生女的预兆,说明当时人已经认识到蛇的生殖力并祈望能够借此获得庇佑。

汉代蛇图像体现了人们期望借助蛇的这一能力、来保佑子嗣绵延的世俗愿景。比如伏羲女娲作为人类始祖,创造生命是其使命之一。将他们设计为人身蛇尾的形像,应即考虑到他们的职责,所以选用适合的动物形像与人形相拼接组合,以这种奇特的造型来凸显出他们的神力及职能。

汉画像中又将伏羲女娲与西王母、东王公或高禖神图像相组合,西王母的职责之一是掌管生育,高禖神也有此职能。如《礼记·月令》曰:“仲春之月……是月也,玄鸟至。至之日,以太牢祀于高禖,天子亲往。后妃帅九嫔御,乃礼天子所御,带以弓,授以弓矢,于高禖之前。”

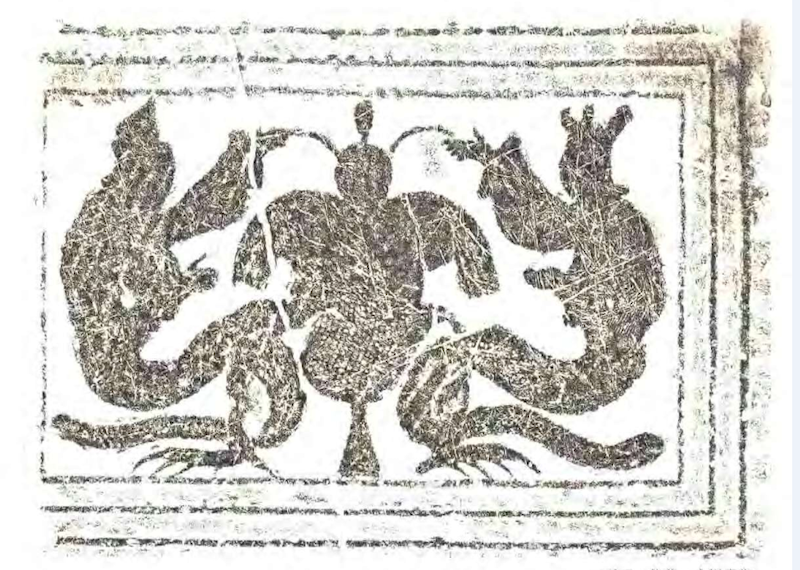

又如中国国家博物馆藏一件汉代交蛇画像砖,砖面模印两条蛇,身形圆润,形式对称:蛇首相对,蛇身相交作两个圆环扣在一处的形态(图18)。交蛇图像也有象征生殖的含义。

图18 中国国家博物馆藏汉代交蛇画像砖(中国国家博物馆供图)

因此,正因为蛇本身的生物属性,所以汉代人用它的图像寄托期望子孙兴旺的生活诉求。

(三)日常生活的写照

汉代西南地区的蛇图像,又不同于中原蛇图像的神圣权威,而体现出日常生活化的一面。西南地区自然生态环境良好,所以多蛇,人们所创造的蛇图像反映出当地人对于自然的亲近之情,才能够近距离观察、用图像去活灵活现地记录蛇,并且对其生活习性有所认识和了解。

蛇图像是滇文化墓葬器物上常有的图像题材。比如当地器物上多刻画孔雀与蛇搏斗的场景,这一图像可能既是自然的写照,也有其文化渊源。战国时期流行的一种鸟蛇斗图像,刘敦愿先生指出它主要见于北方青铜器画象与南方彩绘木雕上,其中鸟类有鹤、鹰、鱼鹰、凤凰等;这一图像可能源自楚文化,而影响到北方中原文化。郑岩先生补充说:“文献所见与蛇相关的鸟类有三种,即孔雀、鹤和雉。”这一图像可能是表现“蛇与鸟相匹偶或相转化,或许是‘龙凤呈祥’观念的一个变体”“可能是图腾时代部族之间亲密关系的反映。”滇文化墓葬中的孔雀践蛇图像原型可能也与楚文化鸟践蛇图像有关,只是到了汉代这一图像的神圣性逐渐消淡,而其世俗性逐渐增加,是当地人如实记录周围环境情况的一个写照。

四川重庆地区多在汉阙的阙檐或角椽处装饰蛇纹,以细致入微的观察力、栩栩如生的表现力与出神入化的技艺,将日常民居随处可见的一幕生活也即自然场景刻画入木三分,也反映出当地人对于自然的深刻理解力。

结语

汉代人继承了先秦观念,仍将蛇视为一种神兽,并在造型艺术中加以表现。具体通过神人操蛇图、伏羲女娲图与玄武图等三种图像,汉代人在艺术中表现出蛇神奇的一面,同时也在西南地区的艺术中表现出它日常化的一面。这些蛇图像反映出汉代人借此表达自己的精神诉求:对世俗皇权的崇拜与追求,渴望子孙绵延家族兴旺以及对日常生活的热爱。

这些艺术与愿景经久流传,成为我们民族精神文化的一部分,仍然感召着我们对那些静驻于历史褶皱深处的风物的追溯与探寻。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号